こんにちは!

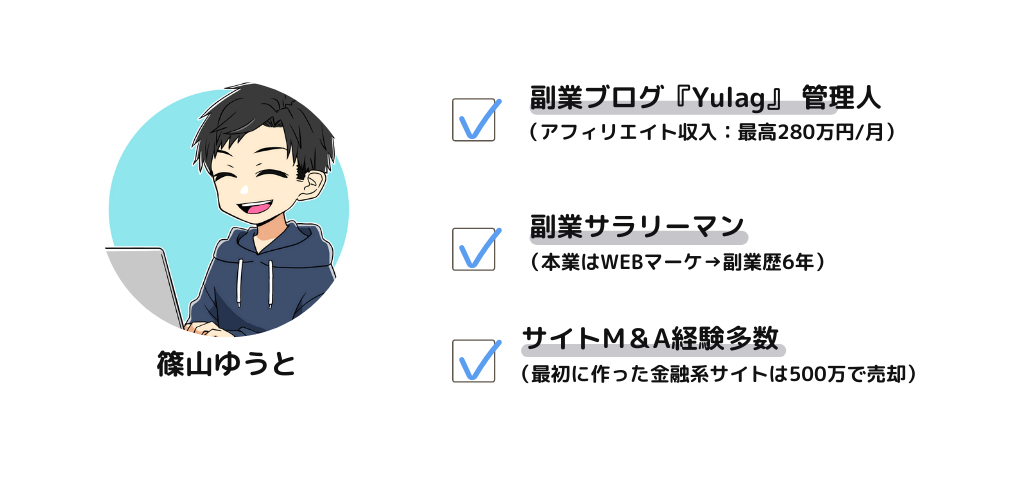

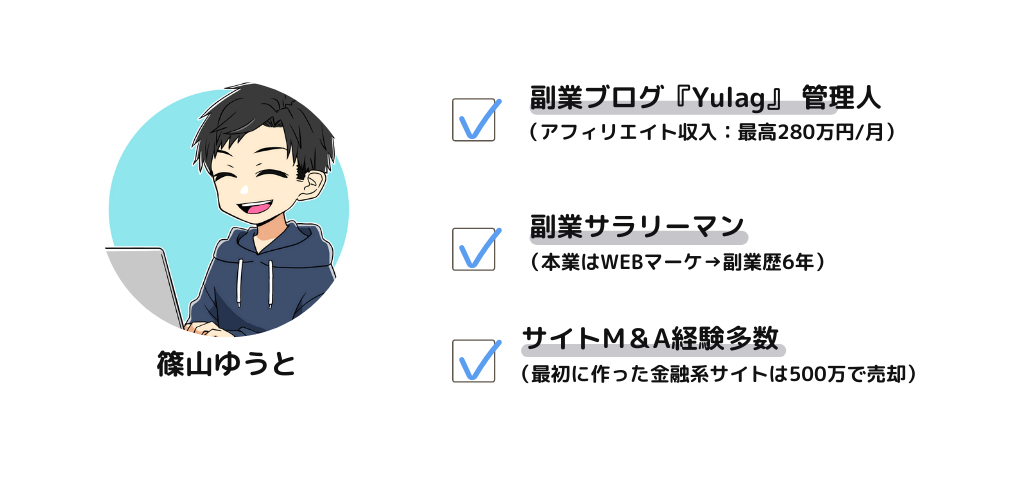

サラリーマンでありながら副業の収入で生きている篠山ゆうと(shinoyama_yuuto)です。

Yulaくらげ

Yulaくらげ副業って流行ってるけどいい事あるの?

会社の社員が副業やりたいらしいけど…

これらの疑問に答えていきます!

この記事で分かること

- 企業目線で副業を解禁するメリット・デメリットがわかる

- 社員目線で副業をやるメリット・デメリットがわかる

この記事を書いている篠山ゆうとはブログ歴6年、Webマーケティング歴10年のサラリーマン副業ブロガーです。副業のおかげで本業へのストレスや不安もなくなり、現在はサラリーマンとして充実の社会保障を受けながら副業で毎月100万円以上を稼いでいます。このYulagでは、収入を増やしたいサラリーマンの人向けに副業ノウハウを紹介しています。

企業にとっての副業のメリット・デメリット

厚生労働省では、2018年より「働き方改革実行計画」を踏まえて色々な方法で 副業・兼業の普及促進を図っています。

「副業・兼業の促進に関するガイドライン[PDF]」では、特に企業に対して副業を取り入れるように促しています。

どうして国が企業に副業を促しているの?

世の中の多くの人が副業をするためには、勤務先である企業にも副業を認めてもらはなくてはならないからです!

会社が認めなくても副業をはじめることは不可能ではありませんが、隠れて副業しようとしても何かしらの要因でバレる可能性があり、それをゼロにすることはできないものです。

バレてしまう原因についてはこちらの記事でも紹介していますが、バレたときのリスクは従業員はもちろん、企業にとっても人材の流出につながる恐れがあり避けたいものです。

実績としては、ここ数年で多くの有名における企業副業解禁の動きが話題になりました。

働き方改革やコロナウィルス感染症拡大をきっかとして、日産自動車・新生銀行・ゆうちょ銀行・アサヒグループホールディンス・花王・キヤノン・ソフトバンク・サイバーエージェント・メルカリ・LINE など、誰もが知っている企業が副業解禁に舵を切りました。

その一方で、副業に難色を示す企業も多くあります。

では、副業を認めない会社は、どのようなデメリットを不安視しているのでしょうか。

反対に、副業を推奨している会社はどのようなメリットを狙っているのでしょうか。

企業としてのメリット・デメリットを考えてみましょう。

企業にとっての副業のメリット

- 従業員が副業によって習得したスキルを自社の業務に適用できる

- 社会的に良いイメージをアピールできる

- 副業を希望する優秀な人材の流出を食い止めることができる

従業員が副業によって習得したスキルを自社の業務に適用できる

自社の業務をしているだけでは身につけることが難しいスキルを、従業員が副業をすることによって身につけることができます。

その結果、副業で習得したスキルが自社の業務に活かされて会社全体としての能力の底上げを見込む事ができます。

例えば、本業が営業職の人がプログラミングの副業をした場合、本業では決して身に付けられないプログラミングスキルが身につくと同時に、その業務を通して様々なIT活用の知識やスキルを身につけることができるでしょう。

更には、副業で獲得したスキルを応用して、営業活動の分析をスピーディーに行うことができるようになるかもしれませんし、システム開発部門が社内にあれば本人の適性や希望次第で転属させることもできます。

また、スキルだけでなく、副業を通して築いた人脈は、企業にとってもプラスになる可能性が高いため、この点も企業側のメリットと言えるでしょう。

社会的に良いイメージをアピールできる

昨今は政府が「働き方改革」をいう言葉を使うように、ワークスタイルの多様性が重視される時代になってきています。

そのような社会の流れに対応した変化をしているかどうかは、企業イメージに大きな影響を与えます。

企業のイメージは他にも知名度・企業規模・待遇・福利厚生・テレワークなどの制度など多くのポイントがありますが、副業に対する取り組み方もその要素の一つとなっています。

副業を希望する有能な人材の流出を食い止めることができる

従業員が副業を希望しても、会社が許可しない限りは副業をすることができません。

そのため、「副業をしたいがためにやむを得ず転職」という考えを持つ従業員も出てくることでしょう。

そのような人材が優秀であればあるほど、企業にとっての損失は大きくなります。

従業員に多くの選択肢を提供し、多様なワークスタイルに対応できる会社であるこということは、多くの従業員にとっての魅力になり、優秀な人材の離職を抑止することにつながります。

企業にとっての副業のデメリット

- 就業規則など会社規定の見直しが必要

- 労働時間の通算管理

- 副業先への転職や起業などの機会が増える

就業規則など会社規定の見直しが必要

厚生労働省が公開している「モデル就業規則」が2018年に以下のように改訂されました。

- 「ほかの会社で許可なく従事してはならない」という記述の削除

- 副業・兼業に関する記述の追加

従業員に対して副業を認める場合は、自社の就業規則を上記の「モデル就業規則」を参考に改訂する必要がでてきます。

全面的に認める場合と、条件付きで認める場合がありますが、いずれの場合でも会社としての明確なルールの整備は必要になります。

就業規則の改訂手続きは企業毎に異なりますが、改訂から従業員への通達までにある程度の時間と労力が必要になりますので、副業許可の方針が決まったら企業としては早めに改訂に着手すべきでしょう。

労働時間の通算管理

労働基準法では過労働による精神疾患や死亡などのリスクから従業員を守るために、雇用する企業に対して労働時間の管理を義務付けています。

これは、副業を行っている場合も同様で、本業と副業での労働時間を合算して管理することが求められます。

そのためには、本業の企業が副業先での労働時間を把握したり、その逆に副業側の企業が本業での労働時間を把握したりしなくてはなりません。

具体的には、副業を行っている従業員や副業先企業に対して副業先での勤務時間を報告させる(またはその逆)などの方策を行うことになります。

そのためには、従業員が行っている副業の詳細を把握しなくてはなりませんので、何らかの形で申請手続きを設ける必要があります。

更に、所定の労働時間を超えた場合は残業手当の支給をすることになりますが、その負担も本業側か副業側か、企業どうして決めておかなくてはなりません。

残業代の支給に加え、労災についても本業・副業のどちらで発生したのかを明確にする必要も出てきます。

この点が、企業にとっての大きな障壁であり、従業員や副業先の負担も軽視できないポイントとなっているのです。

副業先への転職や起業などの機会が増える

副業の内容や雇用条件等にもよりますが、副業をしていない人よりも副業をしている人の方が社外の多くの人間と接触することになりますので、スカウト・引き抜きなどの機会が増えることが見込まれます。

また、従業員自身も副業の仕事内容が本業よりも合っている・稼げるなどの理由で転職の意識が高まったり、転職先に求められるスキルや実績を積んだことにより転職に必要な条件が満たされる可能性が高まったりします。

企業としては離職されることは避けたいところですので、自社の魅力を向上させる、副業で身につけたスキルについても査定で考慮するなどの方策が求められてきます。

結局のところ、企業にとってはメリットとデメリットどちらが大きいの?

企業の特性や考え方次第ですが、少なくとも政府はメリットの方が大きいという見解を示していますよ!

従業員にとっての副業のメリット・デメリット

ここまで企業側のメリット・デメリットを見てきました。

今度は従業員、つまり副業をしようとしているか、すでに副業をしているあなたにとってのメリット・デメリットは何かを見てみましょう。

民間企業のアンケート結果から

フランチャイズビジネス情報サイト「フランチャイズWEBリポート」が2021年3月に25歳〜59歳の男女4057名を対象に行った「コロナ禍の副業に対する意識調査」についてのアンケート調査結果(オリジナル記事)によると、副業をはじめた理由の 63.4%が金銭的な理由ではじめています。

コロナ禍で収入が減ってしまったことをきっかけに副業を考え始めた人が多いようですね。

また、実際に副業をはじめた方の 49.7% は副業に対してのデメリットを感じてないと言います。

一方で、時間に余裕がなくなった、体と心の疲労をデメリットと捉えている人も一定数ありました。

厚生労働省の公開資料から

厚生労働省が公開している「副業・兼業の促進に関するガイドライン(PDF)」によると、以下が副業する従業員にとってのメリット・デメリットとして挙げられています。

- 離職せずとも別の仕事に就くことが可能となり、スキルや経験を得ることで、主体的にキャリア形成ができる。

- 既に行っている仕事の所得を活かして、自分がやりたいことに挑戦でき、自己実現を追求できる。

- 所得が増加する。

- 就業時間が長くなる可能性があるため、自身による就業時間や健康の管理も一定程度必要である。

- 副業・兼業によって既に行っている仕事に支障が生じないようにすること、既に行っている仕事と副業・兼業それぞれで知り得た業務上の秘密情報を漏らさないことなどに留意する必要がある。

政府としての見解のため、少し堅い表現になっており、企業にも副業を促進するという立場からデメリットには深く言及できていないように見受けられます。

以上を踏まえた上で、一般的に認識されているメリット・デメリットを解説していきます。

従業員にとっての副業のメリット

- 所得が増える

- 希望するスキルや経験を身につけることができる

- 本業の保障を受けながらチャレンジできる

所得が増える

収入が増えるのは嬉しい!

本業以外での収入源が確保できることは大きいですよね!

本業の企業が倒産したり、経営悪化により待遇が減ったり、昨今のコロナのように不測の事態によって減収を余儀なくされることもあります。

加えて、老後への不安や、そもそも現在の給与所得では希望の生活水準に達していないならばなんとかして収入を増やさなくてはなりません。

そのような状況で、自由に使える時間がいくらかでもあれば副業によって所得を増やすことができます。

副業の形態も本業と同様に雇用される社員・アルバイト・パートや 成果に対して報酬を得る委託・委任契約、自分で経営する起業・個人事業主、株式や不動産などの投資など様々です。

希望するスキルや経験を身につけることができる

同じ会社に居続けていると、その業務で必要なスキル以外を身につけることは難しいですよね。

本業のかたわら自分で学習することもできますが、書籍や関連サイトからの情報だけではなく、実際にそのスキルが必要な「仕事」を副業としてやってみることでしか得られない経験・実績があります。

副業であれば、実際にやってみることが可能な上、関連する企業や人材とのつながりを獲得することができます。

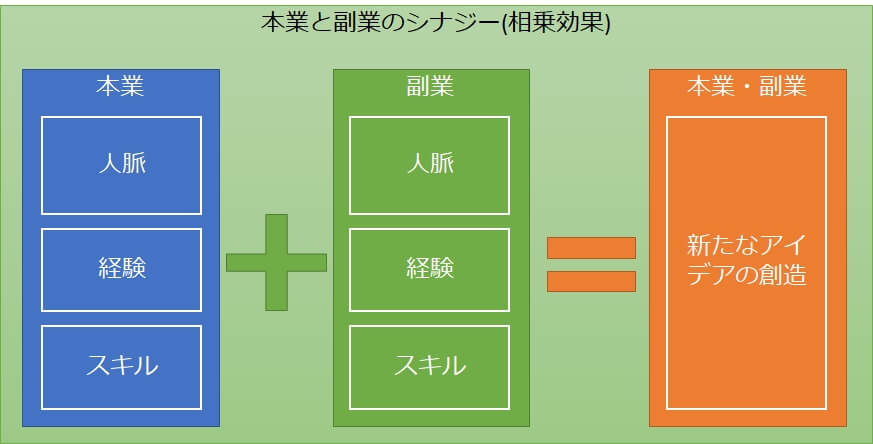

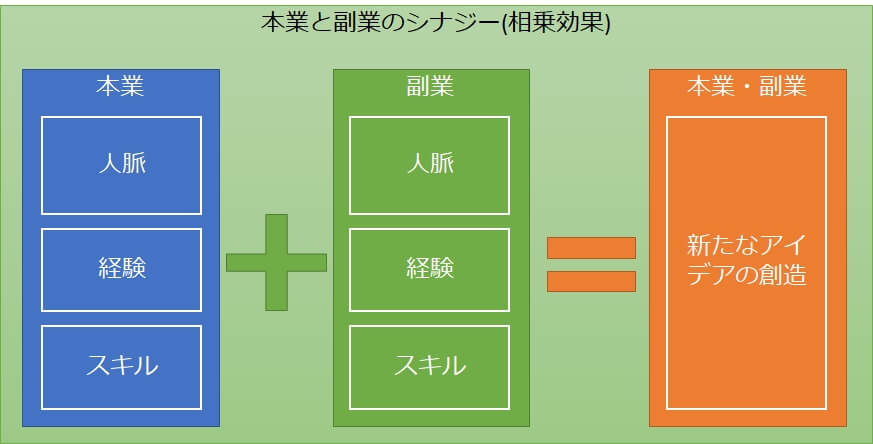

スキル・経験・人脈の獲得によって視野も広がり、新たなアイデアの創造にもつながっていくことでしょう。

更にその創造性は本業・副業のどちらでも活かすことができるのです。

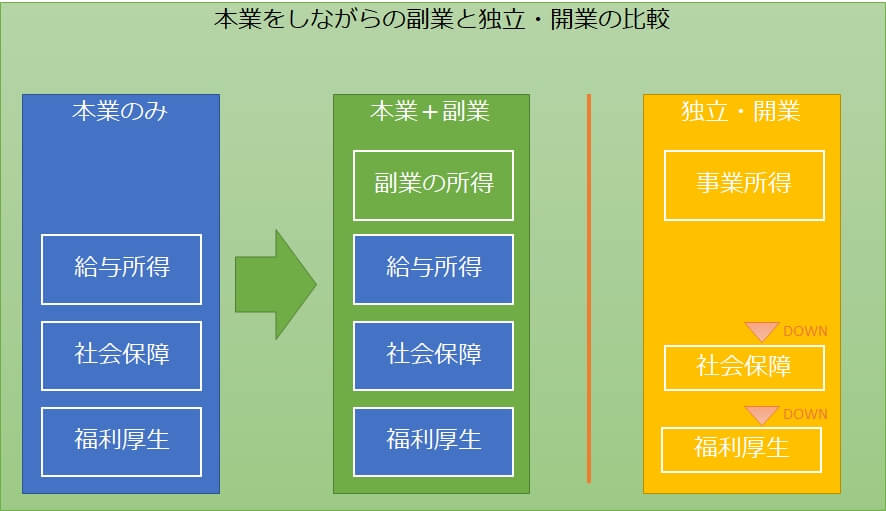

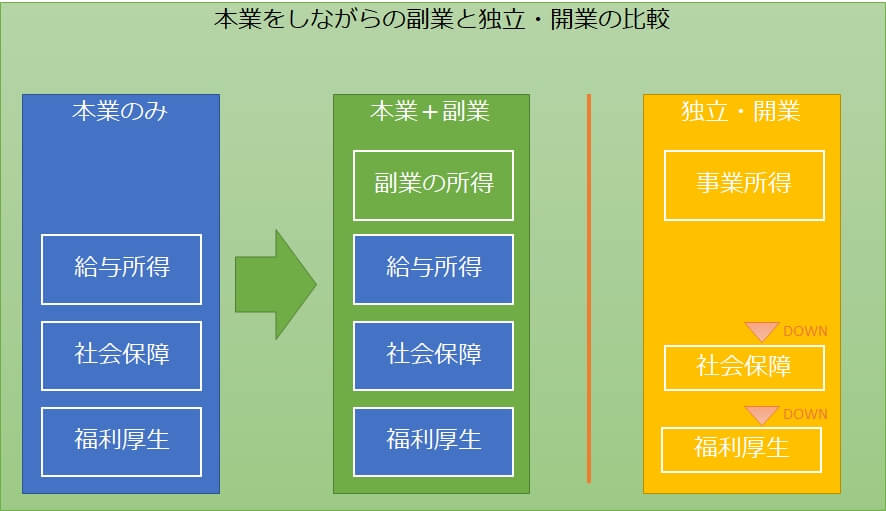

本業の保障を受けながらチャレンジできる

本業で受けている数々の社会保障はそのままに、未知の領域にチャレンジすることができるのも大きな魅力です。

特に本業がサラリーマンならば手厚い保障や福利厚生があります。

どこかで聞いたような?

篠山のプロフィールにも書いてありますね!

やりたいことのために会社をやめて独立したり、転職するのはなかなかリスクが高いことですが、副業であればいろいろなことに余裕をもってチャレンジすることができますね。

実際に転職や企業をする場合でも、本業を続けながらゆっくりと準備するといったことも可能となります。

従業員にとっての副業のデメリット

- 本業への悪影響

- 必要な手続きが増える

- 損失が発生する

本業への悪影響

副業によって過労働や睡眠不足となって、本業の生産性が落ちたり休みがちになったりといった悪影響が考えられます。

それほど意識していなくても、本業の業務中につい副業のことを考えてしまったり、いつのまにか副業のせいで疲労がたまっていたりといったこともあるでしょう。

このように本業に支障が出るようになると、原因が副業であるかどうかに関わらず、勤務先の会社・上司・同僚からの信頼が低下してしまいます。

また、体を壊してしまってはどうしようもありませんので、肉体的・精神的に無理のない範囲に副業活動を収めるように工夫することが大事です。

必要な手続きが増える

会社に対して申請が必要であればその手続を行うことになります。

また、副業での所得が20万円を超えると確定申告、超えない場合でも本業以外の所得があれば住民税の申請は必要になります。

特に確定申告においては白色申告なら簡易帳簿、青色申告ならば複式簿記帳簿が必要になりますので、日々の負担も増えます。

費用はかかりますが会計ソフトやクラウドサービスを利用するなど、少しでも負担を軽減する方法を探してみましょう。

損失が発生する

仕入れたものを売るような副業の場合は、思ったように商品が売れなければ売れ残った仕入分が損失になります。

他にも、ブログをはじめるためのサーバ契約費用、ソフトウエアやパソコンの購入費などの経費も収益があがらなければ損失となります。

不動産・株式などの投資の場合も当然ながら損失につながるケースを想定しておかなくてはいけません。

ボクたちサラリーマンにとってもやっぱりメリットの方が大きいのかな?

そうだね!デメリットに気をつけながらメリットを受けられるようにしたいところです!